Собираясь привести себя в порядок, первым делом сняла обручальное кольцо и мужские часы с правой руки, оставила на туалетном столике, а потом быстро сполоснула лицо — смыла дорожную пыль и разогнала остатки сна после сиесты. Вытершись, оценила в зеркале грудь, округлую и горделивую, несмотря на двое родов. Ребром ладоней оттянула назад щеки, чтобы вспомнить, какой была в молодости. Не обратила внимания на морщины на шее, с которыми ничего уже нельзя было сделать, и оглядела великолепные зубы, недавно чищенные после обеда на пароме. Помазала шариковым дезодорантом тщательно выбритые подмышки и надела прохладную хлопковую рубашку с инициалами АМБ, вышитыми на кармане. Расчесала индейские волосы до плеч, платком с птицами завязала их в хвост. Напоследок смягчила губы самой простой гигиенической помадой, послюнила указательные пальцы и подровняла сросшиеся брови, чуть подушилась за ушами «Восточным деревом» и только тогда по-настоящему посмотрелась в зеркало и встретилась лицом к лицу с собственным лицом, материнским, осенним. Кожа без следа косметики цветом и текстурой напоминала патоку; под темными португальскими веками мерцали топазовые глаза. Она раздробилась на мелкие кусочки, осуждающе оценила каждый кусочек без всякой жалости и нашла, что выглядит почти так же прекрасно, как чувствует себя. Только надев обратно кольцо и часы, она поняла, что опаздывает: было без шести четыре, но она позволила себе задержаться еще на одну ностальгическую минуту и полюбоваться цаплями, неподвижно парящими над горячим маревом лагуны.

Такси ждало под банановыми деревьями у входа. Не дожидаясь указаний, водитель проехал по обсаженному пальмами проспекту до незастроенного участка между отелями, где обосновался стихийный рынок под открытым небом, и затормозил у торговки цветами. Крупная негритянка, дремавшая на пластиковом стуле, всполошилась от гудка, но, окончательно проснувшись, сразу же узнала женщину на заднем сиденье, разулыбалась, стала сыпать словами и вручила ей специально приготовленный букет гладиолусов. Через пару кварталов такси свернуло на едва заметную дорожку, шедшую резко вверх меж острых камней. В кристальном от жары воздухе привольно лежало Карибское море, увеселительные яхты выстроились вдоль туристического причала, четырехчасовой паром возвращался в город. На вершине холма приютилось самое что ни на есть бедное кладбище. Она без усилия толкнула ржавую калитку и пошла с букетом мимо заросших сорной травой могил. В центре росла раскидистая сейба, по которой легко было найти могилу матери. Острые камни больно впивались в ноги даже через прогретые зноем резиновые подошвы, а настырное солнце проникало под атласный зонтик. Из кустов выскочила игуана, резко остановилась прямо перед ней, встретилась с ней взглядом и кинулась прочь

Она вынула из сумочки и надела садовую перчатку. Пришлось расчистить три могильные плиты, прежде чем она узнала желтоватый мрамор, имя матери и дату смерти, восемь лет назад.

Каждый год шестнадцатого августа она приезжала в один и тот же час, на одной и той же машине, покупала цветы у одной и той же торговки и приносила на могилу матери букет свежих гладиолусов. С этой минуты у нее не оставалось никаких дел до девяти утра следующего дня, когда отплывал первый паром.

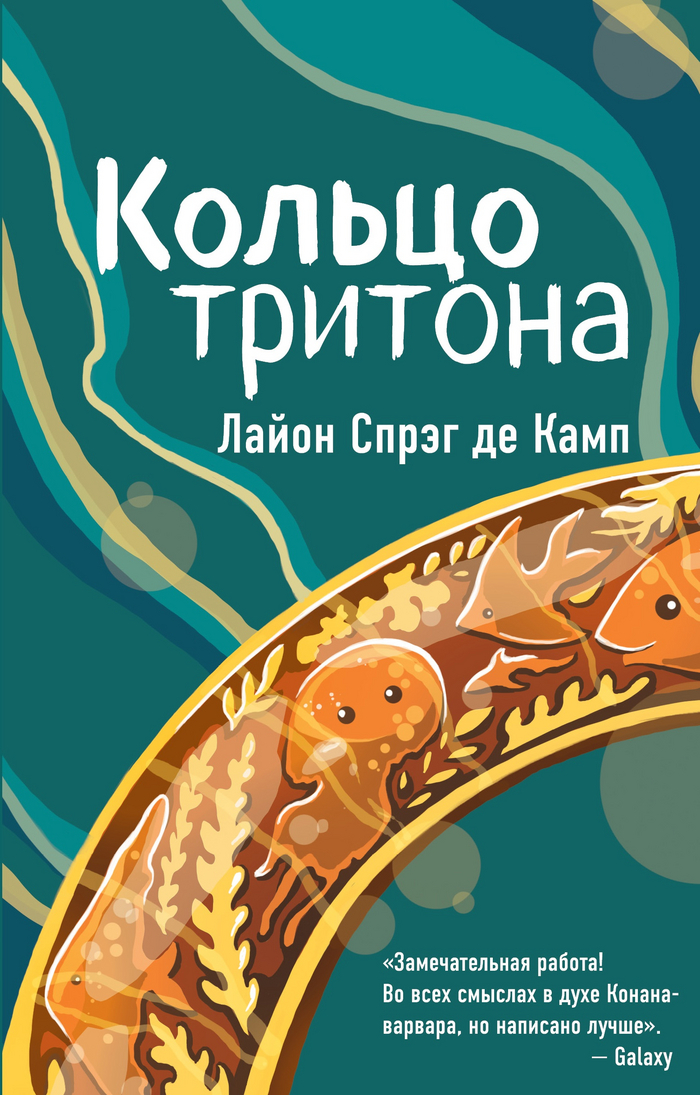

Ее звали Анна Магдалена Бах, ей было сорок шесть лет от роду, и двадцать семь из них она провела в отлично налаженном браке с мужчиной, которого любила, который любил ее и был первым ее ухажером — она вышла за него девственницей, не закончив искусствоведческий факультет. Ее мать была всеми уважаемой учительницей в монтессорианской начальной школе и, несмотря на многочисленные заслуги, до последнего вздоха отказывалась от всяческого повышения. Анна Магдалена унаследовала от нее ослепительные золотистые глаза, дельное немногословие и ум, чтобы верховенствовать над перепадами собственного характера.

В ее семье были одни музыканты. Отец преподавал фортепиано и сорок лет руководил местной консерваторией. Муж, дирижер, тоже происходивший из музыкальной династии, сменил его, своего учителя, на этом посту. Образцовый сын стал первой виолончелью в Национальном симфоническом оркестре в двадцать два, и сам Мстислав Леопольдович Ростропович рукоплескал ему на частном концерте. Дочка же, которой было восемнадцать, обладала почти гениальной способностью со слуха выучиваться игре на любом инструменте, но ценила в себе этот дар лишь как предлог не ночевать дома. Она крутила веселый роман с превосходным джазовым трубачом, но собиралась, вопреки воле родителей, принять постриг в ордене Босоногих кармелиток.

Мать изъявила желание быть похороненной на острове за три года до смерти. Анна Магдалена хотела поехать на похороны, но все посчитали это неразумным, да и ей самой казалось, что она не выдержит такой скорби. Отец отвез ее на остров в первую годовщину смерти, чтобы положить беломраморную плиту, которую они давно задолжали материнской могиле. Ее напугал путь на каноэ с подвесным мотором: они плыли почти четыре часа, и море за это время не успокоилось ни на единую секунду. Ее восхитили усыпанные золотистой мукой пляжи у самого края девственной сельвы, птичий гомон и призрачный полет цапель над заводями лагуны. Ее огорчила нищета деревни, где им пришлось заночевать под открытым небом, в гамаках, подвешенных между двумя кокосовыми пальмами, хотя это было родное селение знаменитого поэта, а также языкастого сенатора, чуть не ставшего президентом. Ее поразило количество темнокожих рыбаков, лишившихся руки вследствие неудачного подрыва динамитной шашки. Но самое главное — она поняла волю матери, увидев великолепие мира с вершины кладбищенского холма. Это было единственное уединенное место на свете, где ей не было одиноко. Тогда-то Анна Магдалена решила оставить ее там, где она лежала, и каждый год привозить на могилу букет гладиолусов.

Август — месяц зноя и безумных ливней, но она воспринимала это как обязательное условие покаянного паломничества, которое должна была свершать, не отлынивая и непременно в одиночестве. Она нарушила правило всего один раз, сломавшись под давлением детей, хотевших попасть на могилу к бабушке, и в ответ природа устроила им кошмарное плавание. Лодка вышла в море несмотря на дождь, чтобы ночь не застала их в дороге, и дети вконец измучились от страха и морской болезни. На сей раз им, к счастью, удалось поселиться в первом на острове отеле, который сенатор выстроил на государственные деньги и записал на свое имя.

Год за годом Анна Магдалена Бах наблюдала, как стеклянные утесы все растут и растут, а деревня все беднеет и беднеет. Моторки отправились на пенсию, их заменил паром. увеселительные яхты выстроились вдоль туристического причала, четырехчасовой паром возвращался в город. На вершине холма приютилось самое что ни на есть бедное кладбище. Она без усилия толкнула ржавую калитку и пошла с букетом мимо заросших сорной травой могил. В центре росла раскидистая сейба, по которой легко было найти могилу матери. Острые камни больно впивались в ноги даже через прогретые зноем резиновые подошвы, а настырное солнце проникало под атласный зонтик. Из кустов выскочила игуана, резко остановилась прямо перед ней, встретилась с ней взглядом и кинулась прочь

Она вынула из сумочки и надела садовую перчатку. Пришлось расчистить три могильные плиты, прежде чем она узнала желтоватый мрамор, имя матери и дату смерти, восемь лет назад.

Каждый год шестнадцатого августа она приезжала в один и тот же час, на одной и той же машине, покупала цветы у одной и той же торговки и приносила на могилу матери букет свежих гладиолусов. С этой минуты у нее не оставалось никаких дел до девяти утра следующего дня, когда отплывал первый паром.

Ее звали Анна Магдалена Бах, ей было сорок шесть лет от роду, и двадцать семь из них она провела в отлично налаженном браке с мужчиной, которого любила, который любил ее и был первым ее ухажером — она вышла за него девственницей, не закончив искусствоведческий факультет. Ее мать была всеми уважаемой учительницей в монтессорианской начальной школе и, несмотря на многочисленные заслуги, до последнего вздоха отказывалась от всяческого повышения. Анна Магдалена унаследовала от нее ослепительные золотистые глаза, дельное немногословие и ум, чтобы верховенствовать над перепадами собственного характера.

В ее семье были одни музыканты. Отец преподавал фортепиано и сорок лет руководил местной консерваторией. Муж, дирижер, тоже происходивший из музыкальной династии, сменил его, своего учителя, на этом посту. Образцовый сын стал первой виолончелью в Национальном симфоническом оркестре в двадцать два, и сам Мстислав Леопольдович Ростропович рукоплескал ему на частном концерте. Дочка же, которой было восемнадцать, обладала почти гениальной способностью со слуха выучиваться игре на любом инструменте, но ценила в себе этот дар лишь как предлог не ночевать дома. Она крутила веселый роман с превосходным джазовым трубачом, но собиралась, вопреки воле родителей, принять постриг в ордене Босоногих кармелиток.

Мать изъявила желание быть похороненной на острове за три года до смерти. Анна Магдалена хотела поехать на похороны, но все посчитали это неразумным, да и ей самой казалось, что она не выдержит такой скорби. Отец отвез ее на остров в первую годовщину смерти, чтобы положить беломраморную плиту, которую они давно задолжали материнской могиле. Ее напугал путь на каноэ с подвесным мотором: они плыли почти четыре часа, и море за это время не успокоилось ни на единую секунду. Ее восхитили усыпанные золотистой мукой пляжи у самого края девственной сельвы, птичий гомон и призрачный полет цапель над заводями лагуны. Ее огорчила нищета деревни, где им пришлось заночевать под открытым небом, в гамаках, подвешенных между двумя кокосовыми пальмами, хотя это было родное селение знаменитого поэта, а также языкастого сенатора, чуть не ставшего президентом. Ее поразило количество темнокожих рыбаков, лишившихся руки вследствие неудачного подрыва динамитной шашки. Но самое главное — она поняла волю матери, увидев великолепие мира с вершины кладбищенского холма. Это было единственное уединенное место на свете, где ей не было одиноко. Тогда-то Анна Магдалена решила оставить ее там, где она лежала, и каждый год привозить на могилу букет гладиолусов.

Август — месяц зноя и безумных ливней, но она воспринимала это как обязательное условие покаянного паломничества, которое должна была свершать, не отлынивая и непременно в одиночестве. Она нарушила правило всего один раз, сломавшись под давлением детей, хотевших попасть на могилу к бабушке, и в ответ природа устроила им кошмарное плавание. Лодка вышла в море несмотря на дождь, чтобы ночь не застала их в дороге, и дети вконец измучились от страха и морской болезни. На сей раз им, к счастью, удалось поселиться в первом на острове отеле, который сенатор выстроил на государственные деньги и записал на свое имя.

Год за годом Анна Магдалена Бах наблюдала, как стеклянные утесы все растут и растут, а деревня все беднеет и беднеет. Моторки отправились на пенсию, их заменил паром. Плавание по-прежнему занимало четыре часа, но с кондиционером, оркестром и девочками. Теперь только Анна Магдалена и заглядывала в деревню.

Она вернулась в отель, легла на кровать, сняв все, кроме кружевных трусиков, и стала читать книгу с заложенной ножом страницы, под лопастями потолочного вентилятора, едва взбалтывающими жару. Это был «Дракула» Брэма Стокера. Половину она прочла еще на пароме, прочла страстно, понимая, что ей попался шедевр. Теперь она уснула с книгой на груди и проснулась два часа спустя в темноте, в поту и страшно голодная.

Гостиничный бар работал до десяти вечера, и она спустилась перекусить перед сном. Заметила, что клиентов больше, чем обычно в это время, и официант вроде бы новый. Заказала для верности то же, что и в прежние годы: поджаренный сэндвич с ветчиной и сыром и кофе с молоком. Дожидаясь еды, она вдруг увидела, что окружена теми же престарелыми туристами, что приезжали сюда, когда отель был единственным на острове. Мулатка, совсем девочка, пела грустные болеро, и всегдашний Агустин Ромеро, только старый и слепой, ласково подыгрывал ей на дряхлом пианино, звучавшем еще на открытии.

Она быстро разделалась с сэндвичем, стараясь перебороть унизительное чувство от ужина в одиночестве, но от музыки, мягкой и убаюкивающей, ей стало хорошо, да и девочка умела петь. К тому времени, как Анна Магдалена доела, в зале осталось всего три парочки за разными столами и, прямо перед ней, мужчина, которого она раньше не замечала. Он был одет в белый льняной костюм, а его волосы отливали металлом. Перед ним стояла бутылка бренди и налитый до половины бокал, и казалось, этот мужчина совсем один в мире.

Зазвучал «Лунный свет» Дебюсси в рискованной аранжировке: пианист превратил его в болеро, а девочка-мулатка с любовью пропела. Анна Магдалена Бах растрогалась и заказала джин со льдом и содовой, единственное спиртное, которое хорошо переносила. Мир изменился с первого же глотка. Она почувствовала себя лукавой, веселой, способной на все и еще более прекрасной от священной смеси музыки и джина. Она думала, что мужчина за столиком напротив ее не замечает, но, взглянув второй раз, поймала его взгляд на себе. Он залился краской. Она не отвела взгляда, а он уставился на карманные часы. Смущенно убрал их, долил себе бренди, в смятении оглянулся на дверь, убедившись, что женщина напротив безжалостно его разглядывает. И поднял глаза на нее. Она улыбнулась, и он слегка кивнул в ответ.

— Можно вас угостить? — спросил он.

— С удовольствием с вами выпью, — сказала она.

Он подсел к ней за столик и очень элегантно наполнил ее бокал. «Ваше здоровье». Они чокнулись и выпили залпом. Он поперхнулся, закашлялся, сотрясаясь всем телом, и у него брызнули слезы. Оба долго молчали, пока он промокал глаза платком, от которого пахло лавандой, и ждал, пока вернется голос. Она осторожно спросила, не ждет ли он кого-то.

— Нет, — сказал он, — дело было важное, но не состоялось.

Она с хорошо разыгранным удивлением спросила: «Бизнес?» Он ответил: «Ни на что другое я уже не гожусь» — тем тоном, каким говорят мужчины, если не хотят, чтобы им поверили. Она подыграла ему, расчетливо представив, что сказала бы совсем не похожая на нее вульгарная дамочка:

— Разве что дома не годитесь, надо думать.

И так она подгоняла его, пока деликатно не завлекла в путы банальной болтовни. Попробовала угадать возраст и дала всего на год больше: сорок шесть. Попробовала определить страну по акценту, и получилось с третьего раза: гринго, но латиноамериканского происхождения. Вознамерилась узнать профессию, но на второй попытке он поспешил признаться, что он инженер-строитель, и она заподозрила, что это уловка, призванная увести ее от истины.

Когда речь зашла о том, как смело было превратить пьесу Дебюсси в болеро, выяснилось, что он этого даже не заметил. Ему понравилось, что собеседница разбирается в музыке, в то время как сам не мог узнать ни единой мелодии, кроме «Голубого Дуная». Она рассказала, что читает «Дракулу» Стокера. Он читал еще в школе, и ему навсегда запомнился эпизод, в котором граф прибывает в Лондон в облике собаки. На нее этот фрагмент тоже произвел впечатление, и она не могла понять, зачем Фрэнсис Форд Коппола в своем незабываемом фильме его изменил. На втором бокале она почувствовала, что где-то в глубинах ее сердца бренди встретилось с джином, и постаралась сосредоточиться, чтобы не потерять голову. В одиннадцать шоу закончилось, и оркестр дожидался только их ухода.

К тому времени она знала своего собеседника так, будто прожила с ним всю жизнь. Знала, что он опрятный, безупречно одевается, что руки у него немые и слегка испорченные естественным блеском ногтей, а сердце доброе и трусливое. Она поняла, что его смущают ее большие желтые глаза, и не сводила их с него, пока не почувствовала в себе достаточно силы сделать шаг, о котором никогда в жизни не помышляла, и не спросила напрямик:

Он утратил самообладание.

— Я живу не здесь, — сказал он.

Но она даже не стала ждать, когда он договорит. «Зато я — здесь», — бросила она, встала и чуть тряхнула головой, чтобы не так кружилась. «Второй этаж, номер двести три, справа от лестницы. Не стучитесь, просто толкните дверь».

Она поднялась в номер, испытывая восхитительную оторопь, какой не чувствовала с первой брачной ночи. Включила вентилятор, но не свет, быстро разделась в темноте, оставляя вещи по всему полу от входной двери до ванной. Когда она зажгла лампочку над раковиной, ей пришлось зажмуриться и глубоко втянуть воздух, чтобы на задохнуться и унять дрожь в руках. Стремительно подмылась, ополоснула подмышки и пальцы ног, вспотевшие в резиновой обуви, — до последних событий она, несмотря на дневную жару, не собиралась принимать душ раньше утра. Времени почистить зубы не оставалось, и она просто выдавила капельку пасты на язык, а потом вернулась в комнату, едва освещенную диагональной полосой света из ванной.

Она не стала ждать, когда ее гость толкнет дверь, а сама открыла, услышав его шаги. Он испугался, но она не дала ему опомниться. Энергично стащила с него пиджак, галстук, рубашку и побросала на пол через его плечо. Воздух постепенно наполнялся легким запахом лаванды. Сначала гость пытался ей помогать, но ей было недосуг. Раздев его до пояса, она усадила его на кровать и опустилась на колени, чтобы снять ботинки и носки. Он тем временем расстегнул ремень и ширинку, так что ей осталось только дернуть брюки вниз. Ключи, банкноты, монеты и карманный нож рассыпались по полу, но этого никто не заметил. Наконец, она помогла ему стянуть трусы и поняла, что он не так богато одарен, как ее муж — единственный взрослый мужчина, которого она видела голым, — но спокоен и пребывает в боевой готовности.

Она не оставила ему никакой свободы действий. Оседлала его по самую душу и выедала без остатка в угоду себе одной, не думая о нем, пока оба, потрясенные и выжатые, не замерли в луже пота. Она оставалась сверху, перебарывая в удушливом шуме вентилятора первые приступы вины, но потом заметила, что ему, распластанному под ее телом, трудно дышать, и вытянулась на спине с ним рядом. Он лежал неподвижно и, едва восстановив дыхание, спросил:

— На меня нашло вдохновение, — сказала она.

— Вдохновить такую женщину, как вы, — большая честь.

— Честь? Не радость? — шутливо переспросила она.

Он не ответил; оба лежали и прислушивались к собственным душам. Комната преобразилась в зеленом полумраке лагуны. Послышался шум крыльев. «Что это?» — спросил он. Она рассказала ему про ночные повадки цапель. Целый час они шепотом обменивались банальностями, а потом она принялась очень медленно изучать его на ощупь — от груди до низа живота. Пальцами ног пробежала по его ногам и убедилась, что весь он покрыт густой и нежной порослью, напоминающей апрельский мох. Добралась до спящего зверя и нашла его слабым, но живым. Он повернулся так, чтобы ей было удобнее трогать. Она подушечками оценила размер, форму, растревоженную уздечку, шелковистую головку со складкой, будто зашитой портновским шилом. На ощупь сосчитала швы, и он поспешил подтвердить ее догадку: «Мне сделали обрезание во взрослом возрасте». И добавил со вздохом:

— Ну хоть не честь, — без всякого сострадания съязвила она.

Но тут же утешила, нежно целуя в ухо, в шею, а он тоже нашел ее губами, и они впервые поцеловались. Она снова проверила и застала его вздыбленным. Хотела опять напасть первой, но он вдруг предстал перед ней как искусный любовник и неторопливо довел ее до точки кипения. Она удивилась, что эти неуклюжие руки способны на такую нежность, и попыталась кокетливо улизнуть. Но он твердо пресек все попытки, обошелся с ней по своему вкусу и в своем духе и осчастливил.

После двух часов ночи гром сотряс основания дома, а ветер вырвал щеколду окна. Он встала закрыть и в мгновенном полуденном свете очередной молнии увидела покрывшуюся барашками лагуну, гигантскую луну на горизонте за дождем и голубых цапель, отчаянно бьющих крыльями в безвоздушном пространстве бури. Он спал.

Когда она шла обратно к постели, ноги у нее запутались в одежде на полу. Свою она трогать не стала, но повесила на стул его пиджак, а поверх — рубашку и галстук, осторожно сложила брюки, чтобы не нарушить сгибов, и оставила на сиденье вместе с ключами, ножом и деньгами. Воздух в комнате охладился от урагана, так что она надела розовую сорочку — шелк был такой чистый, что по коже побежали мурашки. Мужчина, спавший на боку с поджатыми ногами, выглядел огромным сиротой, и она не смогла подавить порыва жалости. Легла у него за спиной, обняла за талию, и он почувствовал зарево ее влажного тела. Резко засопел и отодвинулся во сне. Она тоже задремала и проснулась от того, что вентилятор умер: свет отключили, и номер погрузился в жаркий мрак. Он ровно храпел и присвистывал. Из чистого озорства она начала поглаживать его кончиками пальцев. Он резко перестал храпеть и, казалось, ожил. Она на миг оставила его и сбросила розовую сорочку. Но, вернувшись, поняла, что ее уловки не работают: он притворился спящим, чтобы не ублажать ее в третий раз. Так что она снова надела сорочку и уснула спиной к нему.

Проснулась по привычке в шесть. Полежала с минуту c закрытыми глазами, приходя в себя, отказываясь признавать пульсирующую боль в висках, ледяную тошноту, тревогу из-за чего-то неведомого, что, несомненно, ждало ее в реальной жизни. По шуму вентилятора она поняла, что комнату уже видно в голубом свете зари над лагуной. Вдруг ее, словно молния, испепелило жестокое осознание: впервые в жизни она занималась любовью и спала с не своим мужчиной. Она испуганно обернулась через плечо: его не было. В ванной тоже. Она зажгла свет и увидела, что одежды его тоже нет, а вот ее одежду, брошенную вчера как попало, подобрали и сложили на стул почти с любовью. И тогда она поняла, что ничего о нем не знает, даже имени, и единственное, что осталось ей от безумной ночи, — грустный запах лаванды в очищенном грозой воздухе. Только взяв с тумбочки книгу, чтобы упаковать в пляжную сумку, она заметила, что он оставил в леденящих душу страницах купюру в двадцать долларов.